コンデンサの基本を解説 仕組み・種類・容量とは?

はじめに

コンデンサは電子回路において最も基本的で重要な部品の一つです。回路設計を行うエンジニアにとって、コンデンサの特徴や特性に関する知識の的確な習得は製品開発において必要不可欠といえるでしょう。

しかし、あらためてコンデンサの基本的な動作や仕組みなどを考えると見落としや誤解があることに気付くのではないでしょうか。

そんな若手回路設計エンジニアの方々のために、コンデンサの基本から今注目の大容量キャパシタまで網羅した「今さら聞けないコンデンサ入門」をお送りします。

目次

コンデンサとは

コンデンサは、電子回路の中でどのような役割をするのでしょうか。

この章ではコンデンサの基本的な構造、仕組み、設計および開発で用いられるコンデンサの大きさを表す単位について解説します。

コンデンサとキャパシタ

コンデンサとキャパシタには明確な違いが決められているわけでなく、どちらも物理的に電荷をためることができる電子部品です。

英語圏では「電気容量=capacity」からキャパシタ(capacitor)と呼ばれていますが、日本では電気を圧縮して(=condense)ため込む機能から「蓄電器」と訳したため、「コンデンサ(=condenser)」と呼ぶようになったといわれています。

コンデンサの仕組みとはたらき

コンデンサの仕組み

コンデンサを表す回路記号には、平行な線が2本描かれたものが使われています。

これは、コンデンサが2枚の平行な導体板電極から構成されていることを表しています。正負の極性がある電解コンデンサの場合は、プラス側に+の記号が記載されることもあります。表記方法は日本(JIS)、アメリカ(EIA)、ヨーロッパ(EU, IEC)など、各国によって違いがあります。

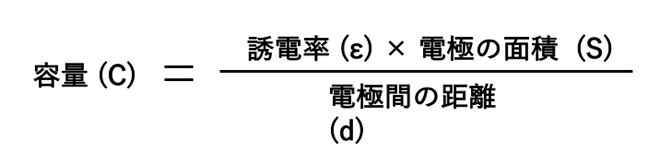

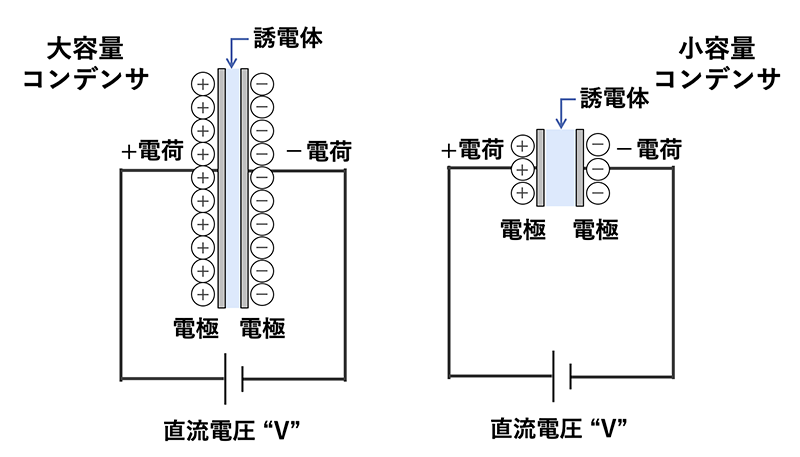

コンデンサの電極板の面積が広いほど、また2枚の電極板の距離が近いほど、電気をためる能力が高くなります。

また、電極板は絶縁材料によって電気的に分離されています。この絶縁材料によって、コンデンサは直流電流を遮断して電気を蓄える能力(容量)を持ちます。これらの材料は一般に誘電体と呼ばれています。

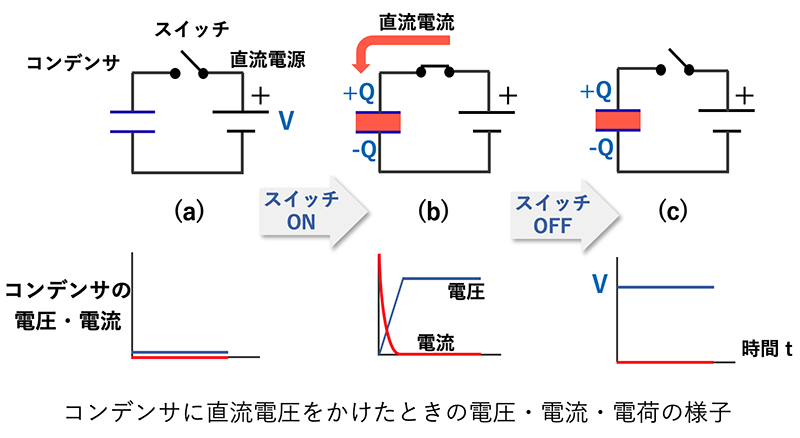

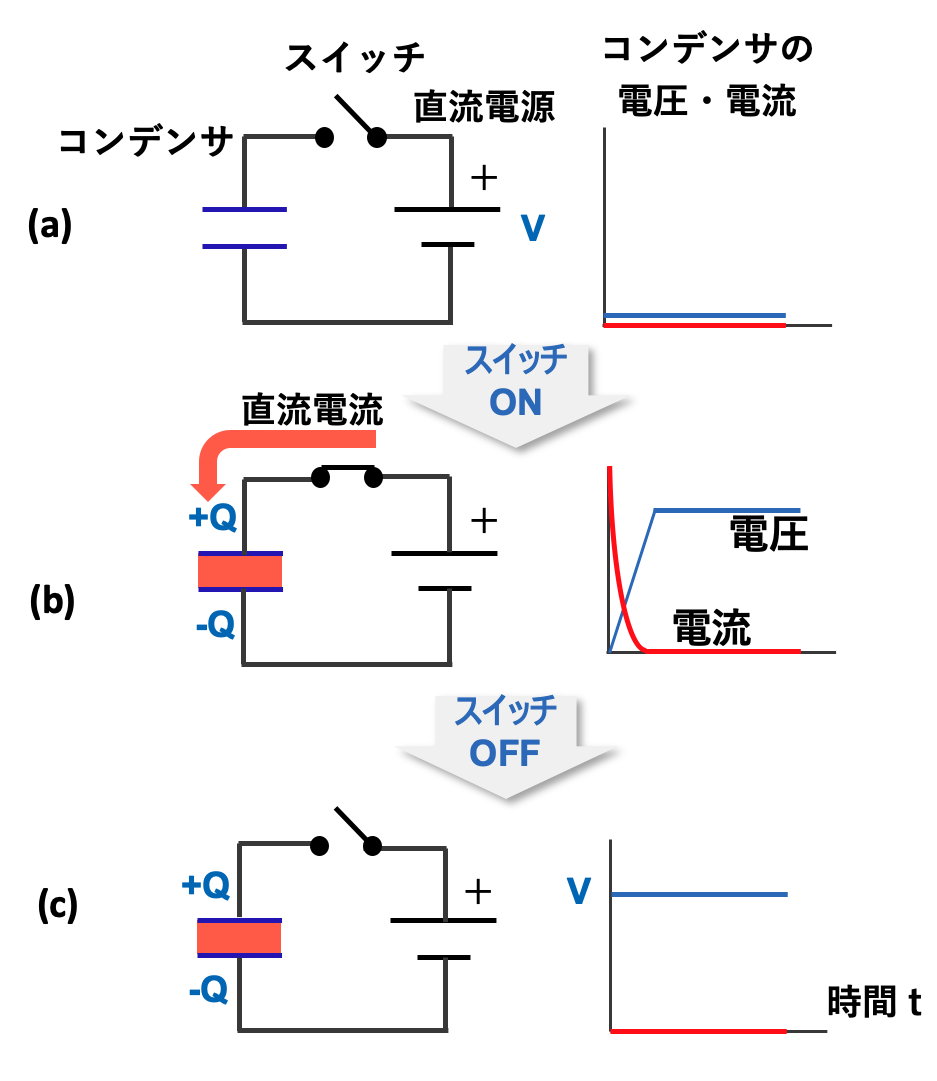

電気をためる能力と単位

下の図のようにスイッチを入れてコンデンサに直流電圧をかけると、一瞬で電極板に電気(電荷)がたまります(b)。電圧を取り除いても、電極に蓄積された電荷はそのまま残ります(c)。

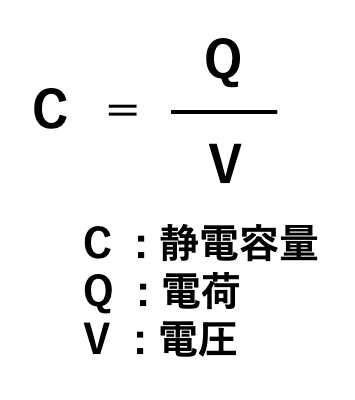

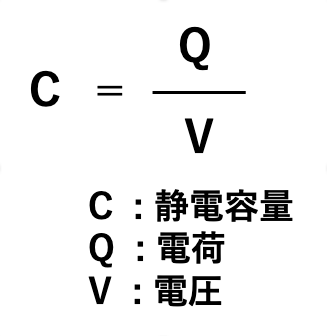

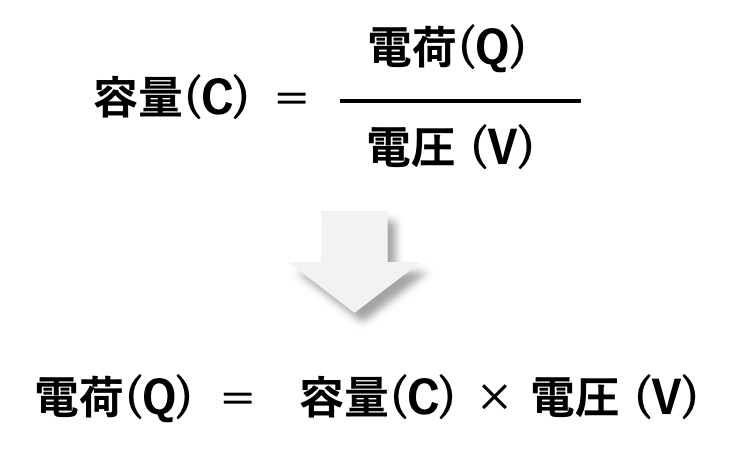

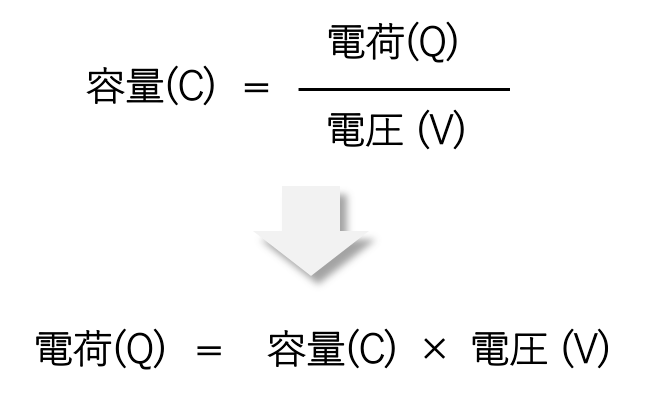

電極にたまった電荷(Q)と印加した電圧(V)との比を、コンデンサの静電容量(C)と呼びます。静電容量は電極に電荷を蓄える能力を示す指標で、イギリスの物理学者マイケル・ファラデーにちなんでファラド(Fと略す)という単位が使われています。1ボルトの電圧で1クーロンの電荷が電極に蓄えられたとき、そのキャパシタは1ファラドの静電容量を持つと定義されます。

コンデンサの機能

前節のように、コンデンサに直流電圧をかけると一瞬で電極板に電荷がたまり、それ以上電荷が動くことはありません。つまり、コンデンサは直流の電流を一瞬で食い止めるのです。

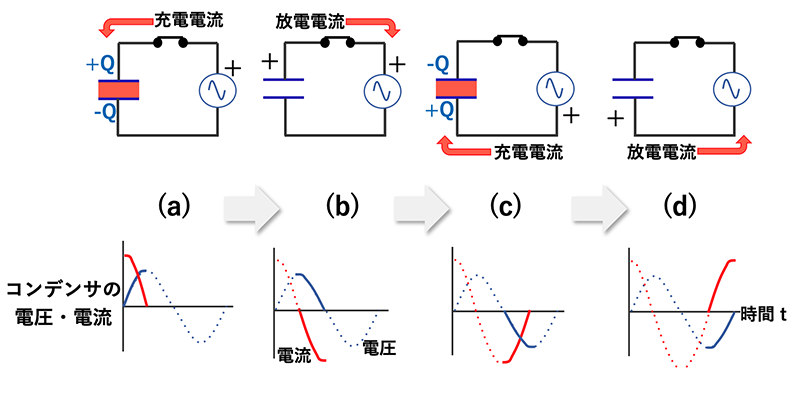

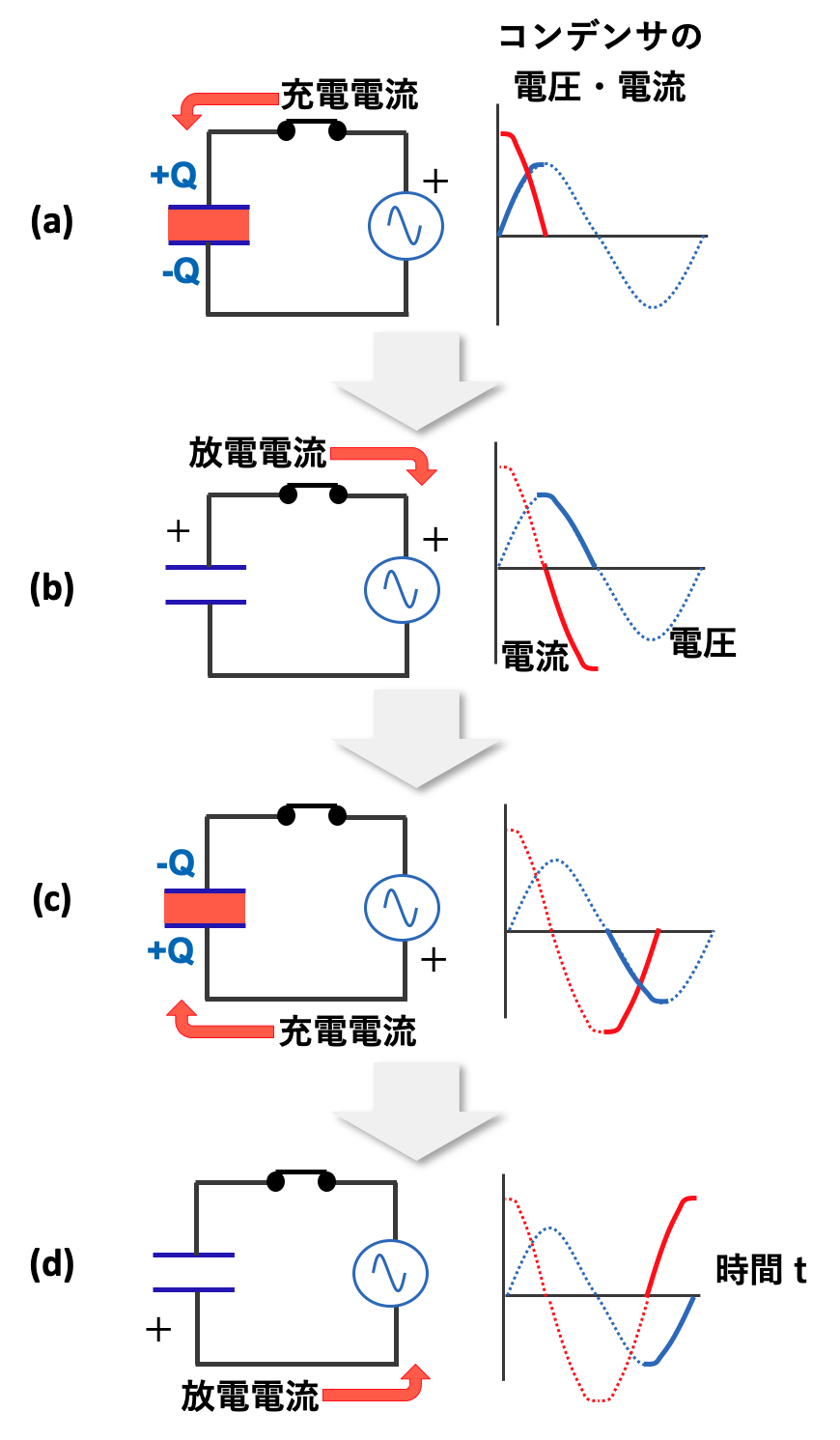

ところが、コンデンサに交流電圧をかけたときには様子が変わります。交流電圧は常に電圧のプラス・マイナスが入れ替わるからです。はじめは直流のように電流が流れて電荷がたまります。しかし次の瞬間に電圧が変わると、たまった電荷が放電します。そして、先ほどとは逆の方向に電流が流れて充電します。

つまり、交流電圧の入れ替わりに応じてコンデンサ内で充放電が繰り返し行われ、電気が通っているように見えるのです。

まとめると、コンデンサの機能は以下の2つです。

① 電荷(電気)を蓄える

② 直流の電流を通さないが、交流の電流は通す

また、交流電圧の入れ替わりが早いほど(周波数が高い交流といいます)コンデンサは交流電流を通しやすい性質を持っています。

コンデンサの働き

以上のような機能から、コンデンサは電子回路の中で次の2つの大きな働きをします。

① 直流では電気をためたり放出したりする

コンデンサは電荷を蓄えるだけでなく放電もできるため、コンデンサそのものが電源になります。わかりやすい例が、カメラのストロボ発光です。カメラに内蔵したコンデンサに電荷をためておき、一気に放出させて強くフラッシュさせています。

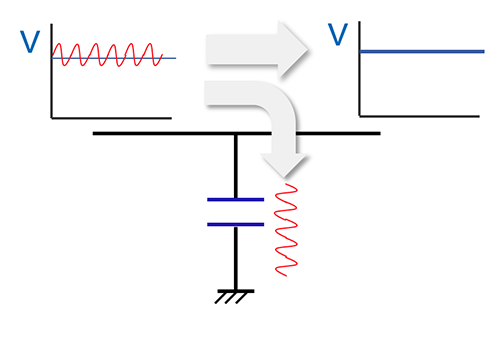

② きれいな直流を作る(交流成分を取り除く)

コンデンサが交流を通す機能を使うと、波のような成分が乗った不安定な直流をきれいな直流にできます。図のように、入力側と出力側の間にコンデンサを接続させてグランドとつなぐと交流成分はコンデンサへと流れ、直流電流のみが出力回路へと流れていきます。また、入力に大きな電圧の波があっても安定した電圧を出力することもできます。

回路におけるコンデンサは、シンプルですが大変重要な働きをしています。当社のコンデンサは、小型・大容量・高耐圧・長寿命が特長です。それらの特長を生かした使い方は次号で詳しくご説明します。

コンデンサの種類

基本的な役割は同じですが、用途や大きさなどによってさまざまな種類のコンデンサがあります。この章では、コンデンサの種類とそれぞれの特徴について解説します。

アルミ電解コンデンサ

陽極となるアルミニウム箔の表面に誘電体となる酸化皮膜を形成し、電解液や導電性ポリマーなどを陰極として使ったコンデンサをアルミ電解コンデンサと呼びます。

円筒形をしたものが多く、コンデンサといえばこの形を思い浮かべる人も多いほど一般的なコンデンサです。電解コンデンサは、他のコンデンサと比べて同じ大きさでもたくさんの電気をためることができることが大きな特長です。直径10ミリメートル以下のデジタル回路向けコンデンサが多く作られていますが、当社では体積が0.5リットルから1リットルほどのパワーエレクトロニクス回路向け製品を販売しています。

アルミ電解コンデンサは紙(セパレータ)に満たした電解液を使っているため、年数とともに電解液が蒸発し、性能が劣化してしまうデメリットを持っています。定期的な交換が必要な消耗部品です。

フィルムコンデンサ

誘電体にフィルムプラスチックを用いたコンデンサがフィルムコンデンサです。アルミ電解コンデンサと比較すると、高温でも低温でも電気をためる量が安定しており、高い電圧にも耐える長寿命のコンデンサです。フィルムを筒状に巻き取って素子を作るため、容量の大きい製品は円筒形をしたものが多いですが、中小容量の製品では角型の製品も作られています。当社では両者とも販売しています。

誘電体となるフィルムには、食品容器、注射器、DVDケースなどに使われるポリプロピレン、フリースなどの衣服用繊維、飲料ボトルなどに使われるPET(ポリエチレンテレフタレート)などの材料が使われています。これらの材料は電気をためる能力(誘電率)がアルミ電解コンデンサの1/4程度であるため、より多くの電気をためようとすると大量のフィルムが必要となり、その結果コンデンサのサイズが大きくなります。

セラミックコンデンサ

誘電体にセラミック(陶器)を使っているコンデンサがセラミックコンデンサです。原料の配合を変えることによって、さまざまな性能を持つ誘電体を作ることが可能です。

アルミ電解コンデンサやフィルムコンデンサのように電極を巻き取るのではなく、配合したスラリー状のセラミック材料とペースト状の電極材料を何層にも重ね合わせて製作します。このため一般的には大きさが数ミリメートル以下の小容量のコンデンサが使われており、デジタル回路で活躍しています。1台のスマートフォンには800~1000個のセラミックコンデンサが使われており、生産数量はコンデンサの中で最多です。

電気二重層コンデンサ(EDLC)

電気二重層コンデンサは、他のコンデンサよりも極めて大きな容量を持っています。このコンデンサには誘電体がなく、電極の活性炭と電解液との間に生じる電気二重層と呼ばれる部分にたくさんの電荷を溜めることができます。他のコンデンサのように絶縁体となる誘電体がないため耐電圧は低く、電気回路ではなく電池のように電源として使います。リチウムイオン電池などの二次電池と比較すると、充電時間が短いことが特長です。

コンデンサの容量

容量とは、電荷を蓄える能力の指標です。コンデンサには製品ごとに定格の容量があり、LCRメーターを使ってJIS C 5101-1に規定された方法で測定します。

定格が100μFのコンデンサであっても実際の容量にはある範囲のばらつきがあり(許容差と言います)、温度や周波数によっても変わります。すなわち100μFのコンデンサであっても、実際の容量は90μF、110μFという場合があります。

製品に表示されている容量は目安ですので、コンデンサを選ぶときには許容差や条件による変化を考慮することが大切です。当社ではさまざまな技術データをご用意していますので、お問い合わせください。

大容量コンデンサとは

大容量コンデンサに明確な定義はありませんが、当社はパワーエレクトロニクス用の大容量コンデンサを得意としています。では、大容量コンデンサとはどんなコンデンサでしょうか。

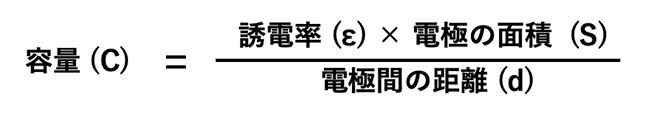

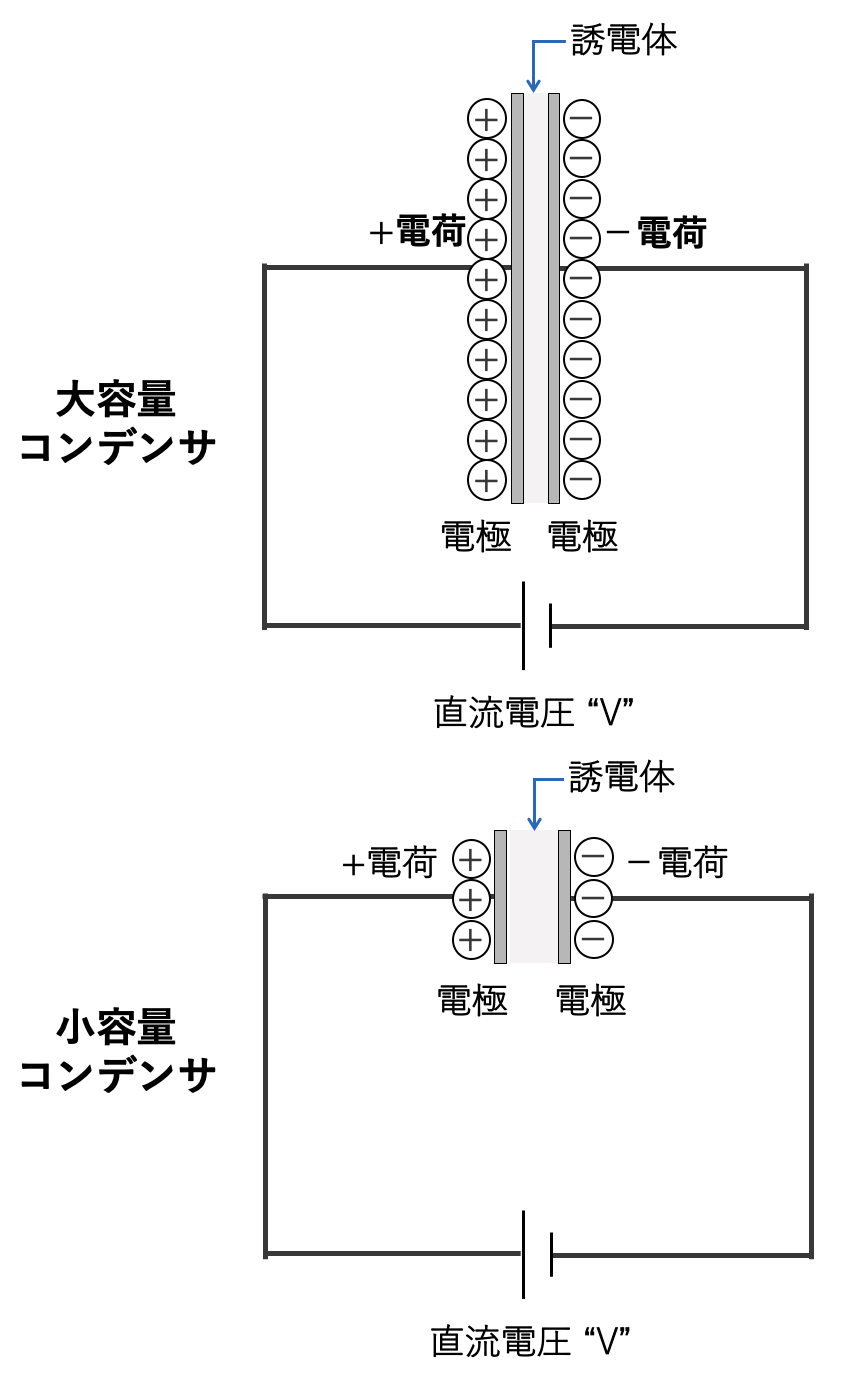

コンデンサは電極に電荷をためます。電極の面積が広いほど、たくさんの電荷をためることができます。2枚の電極にはそれぞれプラスとマイナス電荷がたまり、電荷は互いに引き付け合います。電極の距離が近いほど引き付け合う力が強くなるので、たくさんの電荷がたまります。また1.2項で説明した通り、電極板の間には誘電体という絶縁材料が挟まれています。誘電体の種類によって電荷をためる能力が変わり、その能力の指標は誘電率と呼ばれます。以上のことを式と図で表すと以下のようになります。

また1.2項で説明した通り、容量は電極にたまった電荷(Q)を印加した電圧(V)で割ったものです。この式を書き換えると、コンデンサにかかる電圧が大きくなれば電荷の量が大きくなることがわかります。

大容量コンデンサにはどんなものがあるか

第2章で説明した、4種類のコンデンサの容量と定格電圧の範囲を図に示します。コンデンサは、極小の1ナノファラッド(1 nF : 10億分の1ファラッド)から電池に近い1000ファラッド(F)まで非常に幅広い容量範囲をカバーしています。

大容量コンデンサの正確な定義はありませんが、電子機器の電源回路に多く使われる47~100マイクロファラッド(μF)以上の容量をもつコンデンサを大容量コンデンサと考えると、電気二重層コンデンサ、アルミ電解コンデンサの大部分、1500V以下のフィルムコンデンサが大容量コンデンサといえます。

大容量コンデンサの将来

小型化

電極の面積を大きくしてコンデンサをサイズアップすれば、大容量コンデンサを作ることはできます。しかし大きなコンデンサを使うことは電子機器が大きく重くなるだけでなく、コスト高にもつながります。このため大容量コンデンサの小型化は常にお客様の関心事であり、コンデンサメーカーの最重要課題でもあります。

当社では、電極材料や加工技術の改良によりコンデンサの小型化を実現しています。アルミ電解コンデンサでは陽極のアルミニウム電極箔の表面積を大きくする、フィルムコンデンサでは誘電体により薄いフィルムを使うなど、材料と加工技術の開発・改良を行っています。

パワー半導体への進化への対応

近年、大容量コンデンサが使われるパワーエレクトロニクスではパワー半導体が大きく進化し、機器の高効率化や小型化が進んでいます。そして、これに対応するコンデンサには小型大容量だけでなく、耐熱性の向上や長寿命であることが求められています。

当社では小型化で培った技術に加えて、電解液やフィルム素材の開発やコンデンサの構造の改良などにより、大容量コンデンサのブレークスルーを追求しています。

おわりに

コンデンサ(C)は抵抗(R)やコイル(L)とともに電子回路の3大必須受動部品です。電子回路では半導体に注目が集まりますが、受動部品なしでは半導体は動きません。とりわけ直流で動く半導体にとって、コンデンサは欠かせないパートナーです。今回はコンデンサの基礎と容量についてご説明しましたが、コンデンサを身近に感じていただけたでしょうか。

監修/飯田 和幸

エーアイシーテック株式会社 ゼネラルアドバイザー

1956年埼玉県生まれ。

日立化成株式会社、日立エーアイシー株式会社にてコンデンサの製品開発と高機能化、コンデンサ用の金属材料や有機材料開発、マーケティング業務に従事。

広報誌、業界誌、各種便覧等にコンデンサに関する記事を寄稿。

2005年から2015年まで株式会社 日立製作所 技術研修所でコンデンサの使い方に関する講座を担当。

2020年よりエーアイシーテック株式会社 ゼネラルアドバイザー。

- 「タンタル電解キャパシタ」

電気化学会編 丸善 電気化学便覧 第5版 15章 キャパシタ 15.2.4節 b (1998) - 「タンタル・ニオブコンデンサの開発動向と材料技術」

技術情報協会セミナー 2008年6月 - 「鉛フリー対応表面実装形フィルムコンデンサ MMX-EC, MML-ECシリーズ」

日立化成テクニカルレポート 48号 製品紹介 2007年 - 「電子機器用フィルムキャパシタ」

丸善 キャパシタ便覧 第5版 5章 フィルムキャパシタ 5.2項 (2009) - 「新エネルギー用大型フィルムコンデンサMLCシリーズ」

新神戸電機株式会社 新神戸テクニカルレポート 22号(2012)